住宅を購入する時、多くの方が気になるのは住宅ローンの返済です。万が一、病気や事故で働けなくなった場合、返済が続けられるのか不安を感じる方も少なくありません。実際、住宅ローンが「チャラ」になる仕組みがあることをご存じでしょうか。

住宅ローン契約時に加入する団体信用生命保険(団信)には、特定の条件下で残債が免除される仕組みがあります。家族の将来や万が一の事態に備えて、住宅ローンと団信の内容をしっかり理解しておくことが大切です。

住宅ローンがチャラになる仕組みとその条件を知ろう

住宅ローン契約時、「ローンがチャラになる」とはどういうことか、気になる方も多いはずです。ここでは、その仕組みと条件について解説します。

団体信用生命保険とは何か

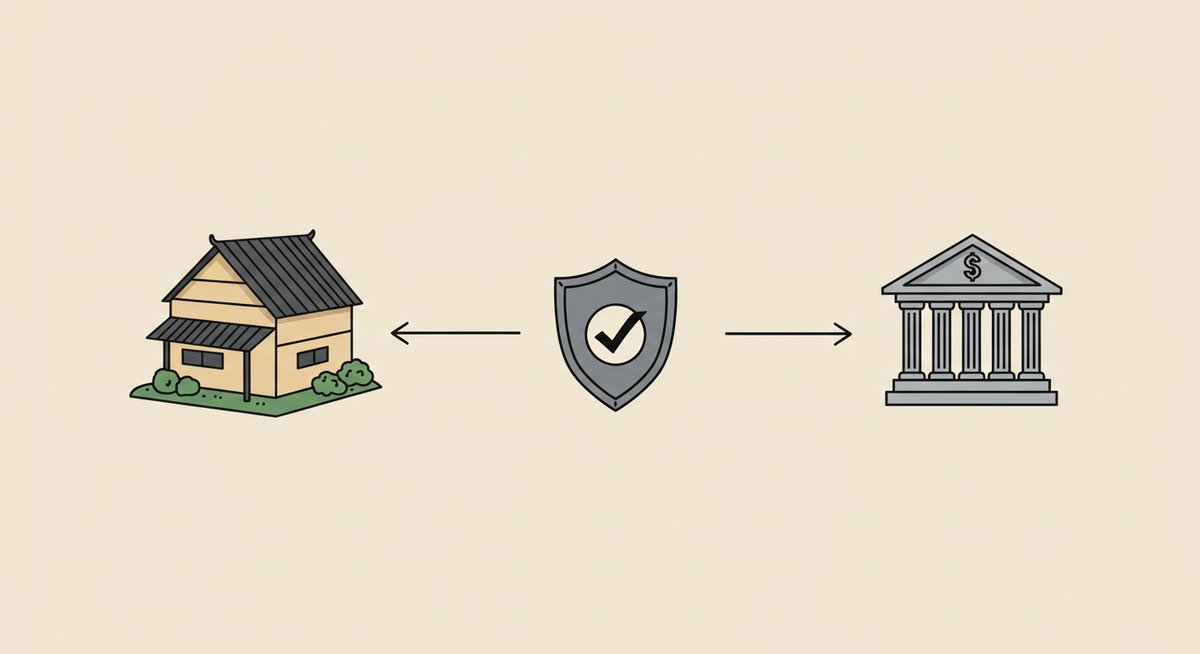

団体信用生命保険、略して団信と呼ばれる保険は、住宅ローンを利用する際に多くの金融機関が加入を求めている保険制度です。これは、万が一契約者が死亡したり、高度な障害状態になったりした場合に、保険会社がローン残高を一括して支払う仕組みとなっています。

この保険のおかげで、契約者本人に不測の事態が起きても、残された家族が住宅ローンの返済で困ることを防げます。団信は保険料が金利に含まれている場合が多く、ローンの手続きの一部として自動的に加入するケースが一般的です。銀行やローン商品によって保障範囲や条件が異なるため、契約前にしっかり内容を確認する必要があります。

住宅ローンが免除される主なケース一覧

住宅ローンが免除される主なケースは、以下のようになります。

- 契約者が死亡した場合

- 契約者が高度障害状態になった場合

- がんや三大疾病など特定の病気になった場合(特約加入時)

- 七大疾病や八大疾病などさらに範囲が広い病気(特約加入時)

多くの金融機関では、標準の団信で死亡時や高度障害時の免除が受けられます。また、最近ではがん・脳卒中・急性心筋梗塞など三大疾病や、それ以外の大きな病気もカバーする団信を選ぶ方も増えています。どんな場合に免除となるかは、契約している団信の種類や特約によって異なるため、具体的なケースを確認しておくと安心です。

住宅ローンチャラになった人が利用した団信の特徴

実際に住宅ローンが免除された人たちが利用していた団信には、いくつか共通する特徴があります。たとえば、三大疾病やがんなどへの保障が手厚い団信を選んでいるケースが目立ちます。これらの特約付き団信は、通常よりも保険料が高くなる傾向がありますが、それでも安心感を重視して選ばれているのです。

また、特定の金融機関が提供する独自の団信を活用していた人もいます。これらは保障内容が柔軟で、たとえば就業不能時や、特定の軽度な障害状態でも免除対象となるものもあります。自分や家族の健康状態、職業、将来設計を踏まえてどんな団信に加入するかが重要なポイントとなります。

住宅ローンがチャラになるまでの流れ

住宅ローンが免除されるまでの主な流れは、以下のようになります。

- 団信の保障対象となる事態が発生(死亡、高度障害など)

- 保険会社に必要書類を提出し、保険金の請求手続きを行う

- 保険会社による審査・認定

- 認定後、保険会社が住宅ローン残高を一括支払い

- 住宅ローンが完済扱いとなる

この流れはどの金融機関でも大きくは変わりませんが、書類の内容や審査にかかる期間などは保険会社や契約内容によって差があります。万が一の時にスムーズに手続きできるよう、事前に必要書類を確認しておくことも大切です。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

団信の種類ごとに異なる住宅ローン免除のポイント

団信にはいくつか種類があり、それぞれ免除となる条件や内容が異なります。ここでは団信ごとの違いを具体的に見ていきます。

死亡時に適用される団信の内容

標準的な団信では、契約者が死亡した場合、残りの住宅ローンが全額免除されます。この場合、遺族がこれまで通り住宅に住み続けることができ、ローンの返済負担に悩まされることもありません。

住宅ローン契約時に自動的にこのタイプの団信が付帯することが多いですが、内容や申請手続きは金融機関ごとに若干異なります。申請時には、死亡診断書や住民票などの必要書類を揃えて提出し、保険会社の審査を経て免除が成立します。生命保険とは異なり、住宅ローンの残高に応じた金額が支払われる仕組みです。

高度障害状態での住宅ローン免除

高度障害状態とは、視力や手足の機能を失うなど、社会復帰が困難となる大きな障害を指します。この状態と認められた場合も、団信による住宅ローン免除の対象となります。

高度障害の認定基準は団信ごとに細かく定められています。たとえば、両目の視力を失った場合や、両手の機能を失った場合などが代表的です。医師の診断書とともに、所定の書類を提出し、保険会社の審査を受ける流れとなります。審査には時間がかかる場合もあるため、手続きは早めに進めることが重要です。

がんや三大疾病団信の仕組みと条件

近年注目されているのが、がんや三大疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞)に対応した団信です。これらの団信は、標準の団信に特約を付け加える形で利用されます。

がん団信の場合、初期のがん診断でも残債が一括返済される商品もありますが、多くの保険では「所定の状態」であることや「就業不能状態が一定期間続く」などの条件が付きます。三大疾病団信でも、診断のみで免除される場合と、一定期間の就業不能が求められる場合があります。加入前に、どの段階でどれだけ保障されるかをよく確認しましょう。

七大疾病八大疾病団信でカバーされる範囲

七大疾病・八大疾病団信では、三大疾病以外にも心疾患・肝疾患・腎疾患・糖尿病など、幅広い病気が保障対象となります。これにより、より多くのリスクへの備えが可能となります。

ただし、カバー範囲が広がる分、保険料も高くなる傾向があります。また、すべての病気において診断だけで免除されるわけではなく、入院や就業不能期間などの追加条件が設けられている場合が多いです。保障内容を細かく確認し、自分に必要な範囲かどうか見極めて選択することが大切です。

新築か中古+リノベかで迷っていたらぜひ読んでみよう!

何から始めたらいいかが分かる一冊です。

住宅ローンチャラになった人の実例体験から学ぶ注意点

実際に住宅ローンが免除された人たちの体験談から、手続きや注意点について学べることは多くあります。ここでは具体的な事例や落とし穴、家族への影響をまとめます。

実際に免除された人のケーススタディ

たとえば、都内の30代男性Aさんは、住宅ローン契約後、がん団信付きローンを選びました。数年後にがんと診断され、就業不能期間が続いたことでローンが全額免除となりました。Aさんのケースでは、診断書の提出や、医師との面談などが必要でしたが、手続き自体は比較的スムーズに進みました。

一方、40代女性Bさんは、高度障害状態での免除を経験しました。高度障害の認定には時間がかかりましたが、無事認められた後は、家族が安心して住宅に住み続けることができました。どちらのケースも、早めの相談と準備が重要だったと振り返っています。

免除が成立するまでの手続きと注意点

住宅ローンの免除手続きは、保険会社への申請、書類提出、医師の診断書の準備が主な流れとなります。特に病気や障害の状態を証明する書類は、万全を期して集めることが求められます。

また、認定基準や必要書類は団信の種類や金融機関によって異なるため、事前に確認しておくことが欠かせません。手続きが遅れると、ローン免除までの期間が長引く場合もあるため、早めの行動と、わからないことは金融機関や保険会社に相談する姿勢が大切です。

住宅ローン免除後の家族や相続への影響

住宅ローンが免除されると、家族は住宅をそのまま保有できますが、相続が発生した場合は注意も必要です。たとえば、住宅の名義が亡くなった方のままだと、相続手続きが必要となります。

また、免除後に新たな住宅ローンを組む場合、団信の健康状態審査に影響が出ることもあります。家族の暮らしを守るためにも、住宅名義や相続税、今後の資金計画についても慎重に考えておくと安心です。

免除にならない条件や落とし穴

誰でも住宅ローンがチャラになるわけではありません。たとえば、団信加入前の既往歴(過去の病歴)や、契約時に告知義務違反がある場合、保険金が下りないことがあります。

また、三大疾病や七大疾病団信でも、就業不能期間が一定以上続かないと免除の対象とならない場合や、「軽度のがん」は対象外となるケースもあります。契約書の内容や細かい条件を必ず確認して、不明点は事前に金融機関に相談しておくことが大切です。

投資家100人の話で学べる!

不動産投資の初心者にもおすすめの一冊。

団信選びと住宅ローン設計で後悔しないためのポイント

団信や住宅ローンは長期にわたる契約です。後悔しない選び方や、返済負担を和らげる工夫を知っておきましょう。

団信の特約やオプションの選び方

団信には複数の特約やオプションがありますが、どれを選ぶかは自身や家族の健康状態・ライフステージによって異なります。たとえば、がんや三大疾病のリスクが気になる場合は、これらに対応した特約付き団信がおすすめです。

加入前には、各団信の保障内容や免除条件、保険料の差を比較し、必要な保障だけを選ぶことが大切です。不要な特約を付けすぎると、保険料が高くなり家計を圧迫する原因になります。金融機関担当者とよく相談し、じっくり検討しましょう。

住宅ローンの返済負担を減らす工夫

住宅ローンの返済負担を減らすには、以下のような方法が考えられます。

- ボーナス返済を活用して月々の返済額を抑える

- 繰り上げ返済で総返済額を減らす

- 金利の低いローン商品へ借り換えを検討する

また、家計の見直しや支出の最適化も重要です。万が一に備え、生活防衛資金をしっかり確保しておくことで、安心してローン返済を続けることができます。

ペアローンや収入合算時の注意点

夫婦で住宅ローンを組む「ペアローン」や、収入合算で借り入れ額を増やす方法は便利ですが、注意点もあります。たとえば、どちらか一方のみが団信に加入している場合、もう一方に万が一があってもローン残高が免除されないことがあります。

また、収入合算の場合、パートナーの収入が減少したときに返済負担が大きくなってしまうリスクも考えられます。ペアローンや収入合算を利用する際は、団信加入の範囲や返済計画を十分に確認しておくことが大切です。

住宅ローン返済に困った時の相談先と対策

万が一、住宅ローンの返済が難しくなった時は、早めに金融機関へ相談することが重要です。返済額の見直しや借り換え、返済期間の延長など、状況に応じた対策を提案してもらえる場合があります。

また、全国の消費生活センターや住宅ローン相談窓口、市町村の無料相談窓口などでも相談できます。返済が遅れてしまう前に、まずは相談し、解決策を一緒に探すことが安心につながります。

万が一に備えるために今からできる準備と行動

将来の不安を減らすためには、住宅ローン契約前から準備や見直しをしておくことが大切です。日々の生活設計や保険の選び方もポイントとなります。

住宅ローン契約前に確認すべきポイント

住宅ローンを契約する前に、団信の保障範囲や保険料、免除条件を細かく確認しておきましょう。また、将来のライフプランや家計のバランスも見直すことが重要です。

金融機関ごとに団信の内容や条件が異なるため、複数のローン商品を比較することもおすすめします。自分に合ったローンと団信を選ぶことで、万が一の場合も安心して住まいを守ることができます。

団信の審査や加入条件を知る

団信に加入するには健康状態の告知が必要な場合があります。過去の病歴や治療歴がある場合、加入を断られることもあるため、正直に申告することが大切です。

【団信の審査で確認される主なポイント】

| チェック項目 | 内容例 |

|—————-|——————|

| 健康状態 | 過去の病歴、現在の通院状況 |

| 年齢 | 一定年齢を超えると加入不可 |

| 職業 | 危険度が高い職種は制限あり |

審査が心配な場合は、ワイド団信(持病があっても加入しやすい団信)など、選択肢を広げて検討する方法もあります。

生活設計を見直してリスクに備える

住宅ローン返済中のリスクに備えるためには、家計のバランスを見直し、無理のない返済計画を立てることが欠かせません。定期的に生活費や貯蓄額をチェックし、急な出費に対応できるよう準備しておきましょう。

また、教育費や老後資金など、将来の大きな支出も踏まえて資金計画を練ることが安心につながります。家族全員で話し合い、ライフプランに合った住宅ローン選びや見直しを行うとよいでしょう。

住宅ローンと保険の見直しタイミング

住宅ローンや団信、生命保険などは、定期的に見直すことが大切です。たとえば、家族が増えた時や転職した時など、ライフステージの変化に合わせて保障内容をチェックしましょう。

また、保険料の負担が大きい場合は、必要な保障だけを残して見直すことで家計の負担を減らせます。年に一度は保険内容を確認し、将来に備えた準備を整えておくと安心です。

まとめ:住宅ローンがチャラになるケースと備え方を正しく理解し安心の住まい選びを

住宅ローンの返済には長い期間がかかりますが、万が一のときに備えた団信や各種特約を上手に活用することで、家族の安心を守ることができます。団信の種類ごとの特徴や、免除される条件をよく理解しておくことが、後悔しない住宅ローン設計の第一歩です。

契約時やライフステージの変化ごとに、保障内容や返済計画を見直すことも大切です。自分に合った団信やローン商品を選び、将来のリスクにしっかり備えて、安心して暮らせる住まい選びを目指しましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!