日常生活の中で、隣家や道路からの騒音に悩む方は少なくありません。特にマンションや戸建て住宅では、静かな住環境を求めて防音対策を考える方が増えています。しかし、防音フェンスを設置しても「思ったほど静かにならない」「費用をかけたのに効果を実感できない」と感じるケースもあります。どのような設置が効果的なのか、どんな素材や構造が騒音対策に適しているのかなど、気になるポイントは多いのではないでしょうか。この記事では、防音フェンスの仕組みや効果、選び方や失敗しやすいポイント、さらには他の騒音対策も含めてわかりやすく解説します。住まいの静けさを守るために、正しい知識を身につけておきましょう。

防音フェンスは本当に効果があるのかを知る

防音フェンスは設置することで本当に騒音を減らせるのか、多くの方が気になるポイントです。まずは、騒音がどのように伝わるのか、防音フェンスの仕組みや条件を知ることが大切です。

騒音が通り抜けや回り込みで伝わる仕組み

騒音は単純にまっすぐ進むだけでなく、様々なルートを通って伝わります。たとえば、道路や隣家からの音は、空気中を直進したり、建物や塀に当たって反射したりする性質があります。また、フェンスがあってもその上を回り込んだり、横から抜けるように広がったりすることも多く見られます。

この「回り込み」とは、音が障害物の端を回って進む現象を指します。したがって、フェンスを設置しても、音源と住宅の位置関係やフェンスの高さが十分でなければ、音が完全に遮られず、気になる騒音が聞こえ続ける場合があります。つまり、防音効果を得るには設置方法や周囲の状況にも着目する必要があります。

防音フェンスに必要な高さと設置条件

防音フェンスの効果を高めるには、十分な高さと適切な位置に設置することが重要です。一般的に、音源(道路や隣家のベランダなど)から受ける音を遮るには、音源と自宅の間に障害物となるフェンスを立て、その高さは音源と受け手の耳の高さを結んだ直線よりも高くする必要があります。

また、設置の際には敷地の境界線や建物との距離、法令上の制限も確認しましょう。たとえば、住宅地では高さ制限や景観上のルールがあるため、希望する高さやデザインがそのまま反映できない場合もあります。事前に自治体の建築指導課などに相談することをおすすめします。

防音フェンスの構造と音を遮る仕組み

防音フェンスには主に二つの役割があります。ひとつは「音を跳ね返して遮る」こと、もうひとつは「音を吸収して伝わりにくくする」ことです。これらはフェンスの構造や素材によって実現されています。

たとえば、金属や樹脂パネルを使った遮音タイプは、音を反射させて通り抜けにくくします。一方、吸音材を内部に入れたフェンスは、音のエネルギーを内部で吸収し、外部への漏れを抑えます。どちらの仕組みも、隙間が少なく密度の高い構造であるほど効果が高まる傾向があります。ただし、設置場所や目的に合わせて最適な構造を選ぶことが大切です。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

防音フェンスが効果なしになる主な理由と対策

防音フェンスを設置したのに満足できる効果が得られない時、その原因はさまざまです。ここでは、よくある失敗例と対策について整理します。

適切な素材やタイプを選ばない場合の影響

防音フェンスには多様な素材や構造があり、選び方ひとつで効果が大きく変わります。たとえば、一般的な木製やアルミ柵は通気性や見た目は良いものの、音を効果的に遮るには向いていません。防音目的の場合は、遮音性能を持つパネルや吸音材を組み込んだ製品を選ぶ必要があります。

また、素材によっては耐久性やメンテナンスの手間も異なります。強い雨や紫外線に弱い素材は、経年で劣化しやすくなるため、防音効果も低下しやすいです。防音性能と耐久性、どちらも考えて選ぶことが、長期的な満足につながります。

設置場所や方向が間違っている場合の効果低下

フェンスの設置場所や向きが不適切だと、期待した効果は得られません。たとえば、音源から離れすぎた場所や、音の進行方向とずれた位置に設置すると、音がフェンスの脇や上部を回り込んでしまいます。

具体的には、音源にできるだけ近い場所にフェンスを設置し、高さも音源から住宅の耳の高さを結ぶ直線より高くすることが重要です。また、敷地の形状や周囲の建物との関係にも注意し、必要に応じて専門家に相談すると安心です。

他の防音対策と併用しない場合の限界

防音フェンスだけに頼ると、どうしても効果には限界があります。たとえば、窓やドアの隙間、建物の構造自体から伝わる音までは完全に防げません。また、フェンスでカットできるのは主に外からの直接音であり、低い周波数の振動音などは遮りきれない場合もあります。

こうした場合は、窓の二重化や防音カーテンの利用、あるいは室内のレイアウト変更など、複数の対策を組み合わせることで全体の防音性能が向上します。防音は「重ねるほど効果が増す」と考えて、総合的に計画することが大切です。

新築か中古+リノベかで迷っていたらぜひ読んでみよう!

何から始めたらいいかが分かる一冊です。

防音フェンスの種類とそれぞれの特徴

防音フェンスを選ぶ際には、いくつかのタイプや素材の違いを知っておくと失敗を防げます。それぞれの特徴や比較ポイントについてまとめます。

遮音タイプと吸音タイプの違い

防音フェンスには主に「遮音タイプ」と「吸音タイプ」があります。遮音タイプは金属や強化樹脂など、密度の高い素材で作られており、音を跳ね返すことで外部への漏れを防ぎます。このタイプは、交通量の多い道路や隣家の生活音など、比較的大きな音に向いています。

一方で吸音タイプは、表面に多孔質の素材や吸音パネルを組み込み、音のエネルギーを内部で吸収します。これにより、反射音を減らし、全体的な騒音レベルを下げる効果が期待できます。設置場所や求める静けさの程度によって、最適なタイプを選ぶと良いでしょう。

| タイプ | 主な特徴 | 適した用途 |

|---|---|---|

| 遮音タイプ | 音を反射して遮る | 大きな音の遮断 |

| 吸音タイプ | 音を吸収する | 反射音の軽減 |

ブロック塀や生垣と防音フェンスの比較

従来から使われているブロック塀や生垣も、防音目的で設置されることがあります。しかし、これらは基本的に防音性能を考慮した設計ではないため、期待ほどの効果が得られない場合があります。

ブロック塀は重くて密度が高いため、ある程度の遮音効果は期待できますが、隙間や割れ目があると音漏れしやすいです。一方、生垣は見た目や緑の効果はありますが、音を通しやすく、防音目的にはあまり適していません。防音フェンスは、こうした点を補うために専用の構造や素材が使われています。

| 種類 | 防音性能 | メリット |

|---|---|---|

| ブロック塀 | 中 | 耐久性が高い |

| 生垣 | 低 | 緑の景観が良い |

| 防音フェンス | 高 | 専用構造で安心 |

費用やメンテナンスに関する注意点

防音フェンスの費用は、素材やサイズ、設置工事の内容によって大きく異なります。一般的には、遮音性能の高い専用パネルや吸音材を使ったものほどコストが上がります。また、高さや設置面積が増えると、その分費用も増加します。

メンテナンスについても注意が必要です。金属製や樹脂製のフェンスは比較的手入れが簡単ですが、定期的な点検や清掃は欠かせません。木製の場合は塗装や防腐処理が必要になることもあるため、ランニングコストも考えて選ぶことをおすすめします。長く快適に使うためには、耐久性やメンテナンス性も重要な判断材料となります。

投資家100人の話で学べる!

不動産投資の初心者にもおすすめの一冊。

防音フェンス以外でできる騒音対策の工夫

フェンスだけに頼らず、住まい全体でバランスよく騒音対策をすることで、より効果的に静かな環境を作ることができます。屋外だけでなく、室内での工夫も取り入れてみましょう。

室内での防音カーテンや吸音材の活用

室内で簡単にできる対策として、防音カーテンや吸音材の利用があります。防音カーテンは、窓から伝わる音を遮ってくれるアイテムです。厚手で重みのあるカーテンを選ぶことで、外からの騒音を大幅に軽減することができます。

さらに、壁や天井に吸音材を貼ることで、室内に入った音の反響を抑えることができます。特にマンションや集合住宅では、隣室との音のトラブル防止にもつながります。これらの対策は比較的手軽に導入できるので、まずは試してみる価値があります。

家具の配置や窓の二重化による効果

家具の配置も騒音対策には有効です。本棚や収納棚など重量のある家具を、外壁や窓際に配置することで、壁を通して伝わる音を和らげる効果が期待できます。また、家具同士の隙間を減らすことで、音の通り道を塞ぐことができます。

さらに窓を二重にするリフォームもおすすめです。二重窓は、外の音を遮りやすくするだけでなく、断熱効果も高まるメリットがあります。騒音が気になる部屋から順番に導入するなど、計画的に進めていくと良いでしょう。

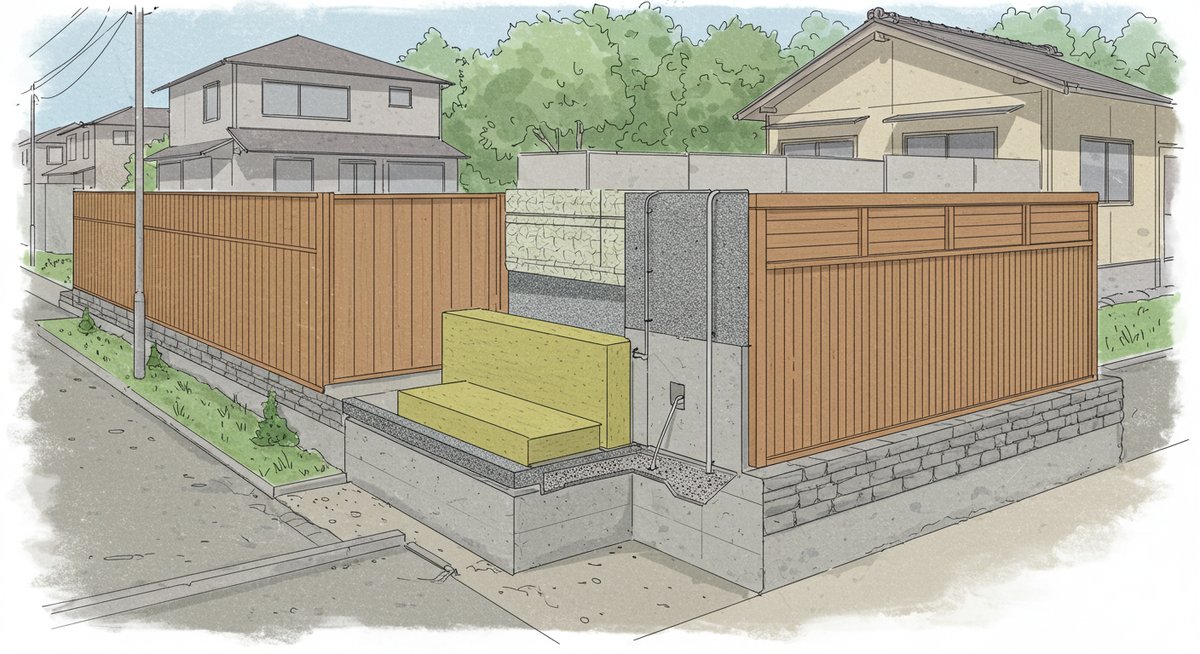

植栽や外構デザインを活かした対策

屋外の騒音対策として、植栽や外構デザインの工夫も効果的です。たとえば、樹木や低木をフェンス沿いに植えることで、音の進行を妨げたり、地面に落ちる音を吸収したりする役割が期待できます。

また、敷石や芝生など、地面の素材を工夫することで、足音や振動音も和らげることができます。外観のデザイン性にも配慮しながら防音性を高めることで、快適な住環境を維持しやすくなります。緑や自然素材をうまく取り入れることで、見た目と機能の両立を目指せます。

まとめ:防音フェンスの効果を最大限に活かすためのポイント

防音フェンスの効果を十分に発揮させるには、素材や構造の選び方、設置条件、他の防音対策との組み合わせが重要です。単に設置するだけでなく、音の伝わり方や周囲の環境を理解し、総合的な対策を検討することが快適な住まいへの第一歩となります。

また、費用やメンテナンス性もあらかじめ考えておくと、長期間安心して使うことができます。防音フェンスを検討するときは、専門家にも相談しながら、無理のない計画を立てましょう。さまざまな工夫を重ねて、静かで落ち着いた暮らしを手に入れてください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!