住まいの快適さや省エネを考える際に、窓ガラスの性能はとても重要です。夏の暑さや冬の寒さ、結露や光熱費の悩みなど、日常の課題を解決したい方は多いのではないでしょうか。特にマンションや戸建てのリフォームを検討中の方は、「真空ガラススペーシア」の導入に興味を持つこともあると思います。

そこでこの記事では、真空ガラススペーシアの寿命や耐久性を中心に、メリット・デメリット、費用や補助金活用のコツまで、選び方のポイントをやさしく解説します。ぜひご自身の住まいに合うかどうか、参考にしてください。

真空ガラススペーシアの寿命と耐久性を徹底解説

真空ガラススペーシアは高い断熱性能などで注目されていますが、実際の寿命や耐久性が気になる方も多いはずです。交換やリフォームのタイミングを見極めるためにも、正しい知識を知っておきましょう。

真空ガラススペーシアの基本構造と特長

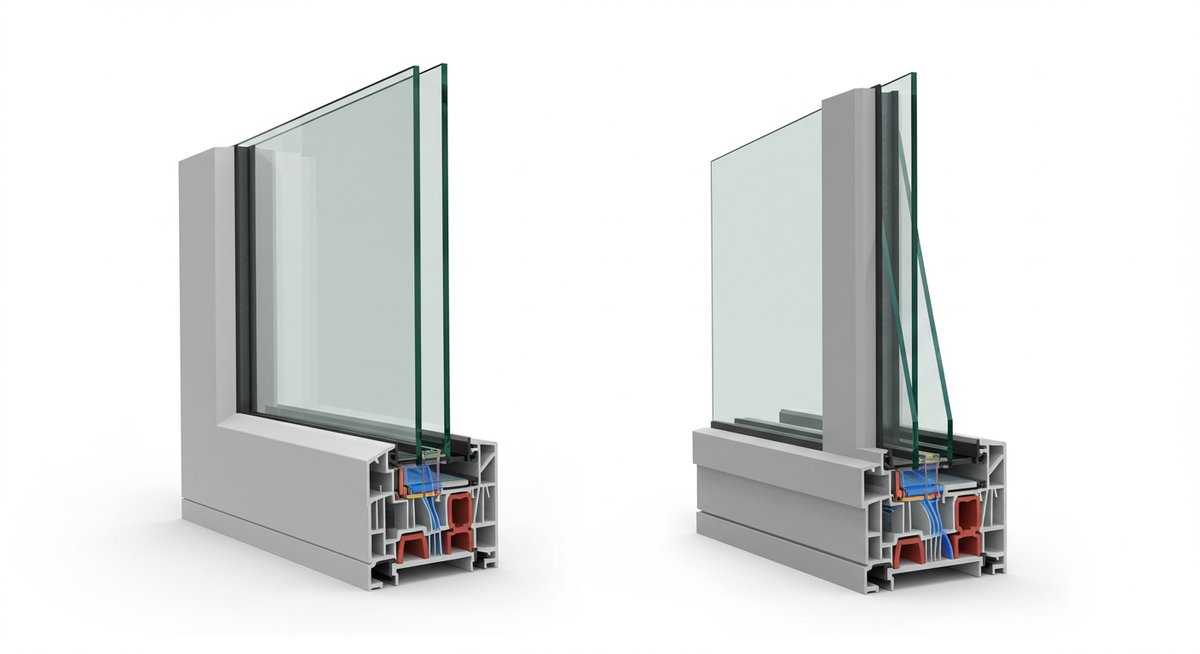

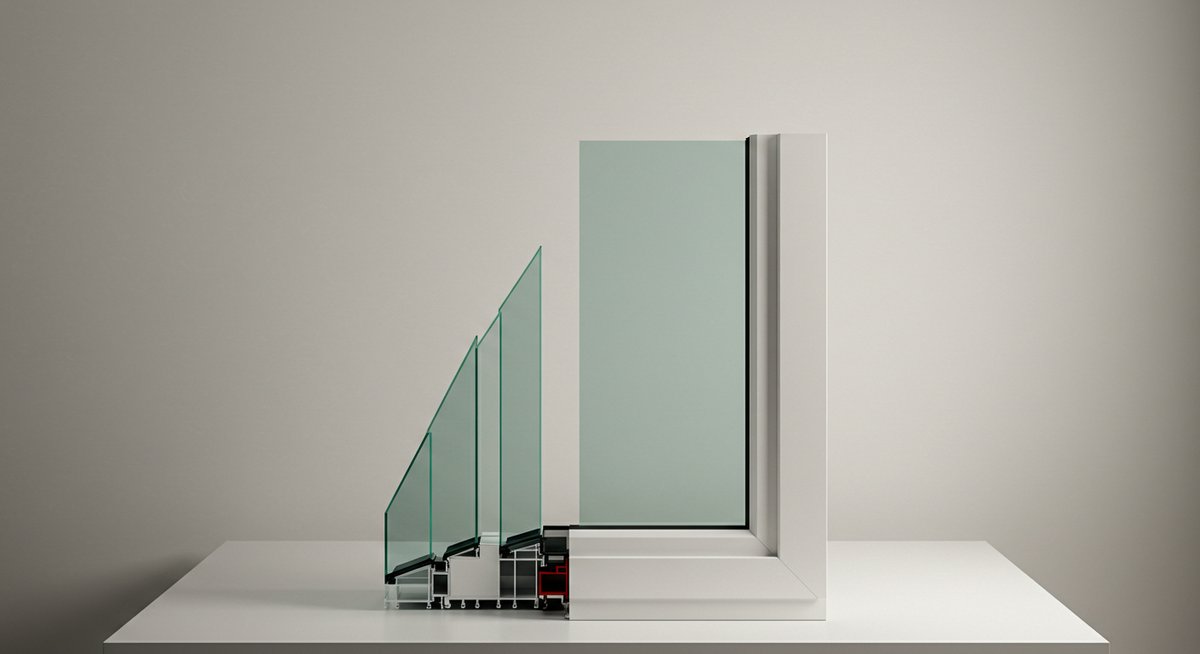

真空ガラススペーシアは、2枚のガラスの間にわずか0.2ミリほどの真空層を設ける特殊な構造が特長です。この真空層が熱の伝わりを大きく抑え、優れた断熱性と結露防止効果を生み出します。一般的なペアガラス(複層ガラス)はガラスの間に空気やガスを封入していますが、スペーシアは空気すらない「真空」を利用しています。

また、スペーシアは窓ガラスの厚みが一般の複層ガラスよりも薄めで、現在のサッシにそのまま組み込めることも多いです。これにより、リフォーム時も大がかりな工事が必要ないケースが多く、手軽に性能をグレードアップできる点が魅力となっています。

真空層が寿命に与える影響

真空ガラススペーシアの心臓部分ともいえるのが、ガラスの間を完全な真空状態で保つ真空層です。この真空がしっかり保たれることで、高い断熱効果や結露防止効果が長く続きます。しかし、ガラスの接合部分からわずかな空気が入り込むと、真空度が低下し、性能が下がってしまいます。

劣化の原因としては、経年による素材の変化や、地震・衝撃による目に見えない傷が挙げられます。一般的には、長期間にわたり真空が保たれる設計ですが、極端な温度差や大きな衝撃が加わると、真空層に影響が出ることがあります。適切な使い方や設置環境が長持ちさせる鍵となります。

サッシや接着部の劣化と寿命への関係

真空ガラススペーシアはガラスそのものだけでなく、周囲のサッシやガラスの接着部(シール材)の状態にも寿命が左右されます。長年使ううちにサッシが歪んだり、ゴムパッキンが硬化したりすると、ガラスの保持力が落ちてしまいます。また、接着部が劣化すると、ガラス内部に空気や水分が侵入し、真空層の性能が失われるリスクが高まります。

特に、築年数の経った住宅やマンションでは、サッシ自体の劣化も視野に入れる必要があります。定期的にサッシやパッキンの点検を行い、問題があれば早めの修理や交換を検討することが、ガラスの長寿命化に効果的です。

一般的な寿命年数とメーカー保証の範囲

真空ガラススペーシアの寿命は、一般的に「15年~20年程度」とされています。もちろん設置環境や使用状況によって前後しますが、ほとんどの場合は十数年間にわたり高い性能を維持できます。

メーカー保証については、真空層の断熱性能維持や結露防止効果に関する保証が設けられている場合が多いです。保証期間は通常10年程度ですが、保証範囲は「真空層の漏れ」や「内部結露」などに限定されることが一般的です。万一の不具合に備え、保証内容を事前によく確認しておきましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

真空ガラススペーシアのメリットとデメリット

真空ガラススペーシアは多くの利点を持ちながら、価格や取り扱いの面で注意すべき点もあります。メリットとデメリットをしっかり把握して、後悔のない選択を目指しましょう。

断熱性と結露防止効果の実力

真空ガラススペーシアの最大の特長は、抜群の断熱性と結露防止効果です。真空層が熱の伝わりを極限まで抑えるため、冬の冷気や夏の熱気が外から入りにくくなります。室内の温度が安定し、冷暖房効率も高まります。

結露についても、通常の単板ガラスや一般的なペアガラスに比べ発生しにくいのが特徴です。これにより、窓枠やカーテンのカビ・傷み防止にも役立ちます。とくにマンションの北側や浴室窓など、結露が気になりやすい場所で効果を実感しやすいです。

省エネ効果と光熱費削減のポイント

断熱効果の高さは、冷暖房にかかるエネルギー消費の低減につながります。たとえばリビングの大きな窓をスペーシアに交換した場合、冬場の暖房費や夏場の冷房費を年間で数千円~1万円以上削減できるケースもあります。

具体的な省エネ効果を表にまとめると、次のようになります。

| 導入前 | スペーシア導入後 | 削減効果(目安) |

|---|---|---|

| 一般単板ガラス | スペーシア | 年間光熱費5~15%減 |

また、部屋の温度ムラが減ることで、冷暖房の使用回数や運転時間も抑えられます。快適性と省エネの両立を目指すご家庭にとって、大きな魅力となります。

価格や重さなどデメリットもしっかり把握

スペーシアのデメリットとしてまず挙げられるのは、導入コストの高さです。一般的なペアガラスに比べて、1.5~2倍ほど高価になることが多く、窓の枚数が多い場合は初期投資が大きくなります。

また、特殊な構造ゆえにガラス自体の重さもやや増えます。既存サッシによっては強度や可動性の問題が生じることもあるため、事前に専門業者による現場調査が必要です。こうしたデメリットも、選択時に必ず確認しましょう。

紫外線カットや遮音性などの付加価値

スペーシアには、断熱や結露防止だけでなく、紫外線カット・遮音性能といった付加価値もあります。紫外線カット機能により、家具や床材の日焼けを抑える効果が期待できます。日当たりの良い部屋や、紫外線対策を重視したい場合におすすめです。

遮音性も、一般的な単板ガラスより明らかに高い水準を持ちます。交通量の多い道路沿いの住まいなど、外の騒音に悩んでいる方にも効果的です。こうした付加価値も、住まいの快適性を高めるポイントとなります。

新築か中古+リノベかで迷っていたらぜひ読んでみよう!

何から始めたらいいかが分かる一冊です。

ペアガラスや複層ガラスとの違いと選び方

真空ガラススペーシアとペアガラス・複層ガラスは似ているようで性能や特徴に大きな違いがあります。それぞれの特徴や適した住まいを理解し、最適な選択を目指しましょう。

ペアガラスと真空ガラススペーシアの構造比較

ペアガラス(複層ガラス)は、2枚のガラスの間に乾燥空気やアルゴンガスなどを封入した構造です。一方、スペーシアはその間に「真空」を作ることで、熱や音の伝わりを一段と抑えます。

構造を簡単に比較すると、次の通りです。

| 種類 | ガラス間の層 | 特徴 |

|---|---|---|

| ペアガラス | 空気・ガス | 一般的な断熱・遮音性能 |

| スペーシア | 真空 | 高い断熱・遮音・結露防止 |

この違いが、熱の伝達や防音性能などに大きく表れます。

寿命やメンテナンスの違い

寿命の目安は、ペアガラスが10~15年程度、スペーシアは15~20年程度とされています。スペーシアの方が長期間にわたり高性能を維持できる点がメリットです。

メンテナンスについては、どちらも日常的な掃除やサッシの点検が基本ですが、スペーシアは真空層の維持がポイントとなります。ペアガラスは内部結露やガス抜けが起こりやすく、その場合はガラス自体の交換が必要です。スペーシアも真空漏れが発生した際は交換が必要なので、定期的な点検が推奨されます。

サッシ交換の必要性と導入時の注意点

スペーシアは、既存のアルミサッシや木製サッシにそのままはめ込めることが多いですが、重量増やサッシの経年劣化によっては交換が必要な場合もあります。とくに築年数の古い住まいでは、サッシのゆがみやパッキンの劣化を見逃さないようにしましょう。

導入時の注意点としては、専門業者による現場調査が不可欠です。サッシの強度や大きさの確認、ガラスサイズの正確な測定が必要となります。事前に複数業者から見積もりを取り、納得できるプランを選ぶことが大切です。

それぞれに向いている住まいのタイプ

ペアガラスとスペーシア、それぞれに向いている住宅のタイプをまとめると、次のようになります。

| ガラスの種類 | 向いている住まい |

|---|---|

| ペアガラス | 予算重視の戸建て・賃貸 |

| スペーシア | 高気密・高断熱を求める住宅、結露が気になる住まい |

スペーシアは、気密性を高めたいマンションや寒冷地住宅、結露対策が必要な場所で特におすすめです。ペアガラスはコストパフォーマンスを重視したい方や、賃貸物件のオーナーにも向いています。

投資家100人の話で学べる!

不動産投資の初心者にもおすすめの一冊。

実際の交換費用と補助金活用のコツ

真空ガラススペーシアの導入コストや、補助金を賢く使う方法は気になるポイントです。費用の目安や工事までの流れを知り、スムーズなリフォームを進めましょう。

真空ガラススペーシアの価格相場

スペーシアの価格は、1枚あたり約3万円~6万円程度が目安となります(サイズや仕様によって変動)。窓全体の交換となると、1カ所あたり10万円前後から、それ以上になることもあります。

費用には、ガラス本体だけでなく取り付け工賃やサッシ調整費も含まれます。細かい見積もりを確認し、追加費用が発生しないか事前にチェックしておくことが大切です。

補助金や助成金を使ったお得な導入方法

自治体によっては、省エネリフォームや断熱改修を対象に補助金・助成金が用意されています。たとえば「住宅省エネリフォーム補助金」や「エコ住宅改修助成」など、条件を満たせば費用の一部が戻るケースがあります。

補助金を使う際は、下記のポイントを確認しましょう。

- 事前申請が必要な場合が多い

- 対象窓や施工業者に指定があることも

- 補助金上限額や期間に注意

工務店やリフォーム業者に、補助金活用に詳しい担当者がいるかどうかも事前に確認すると安心です。

交換工事の流れと必要な準備

スペーシアの交換工事は、一般的に以下の流れで進みます。

- 現地調査・見積もり

- サッシやガラスの採寸

- 製作・納品(2~3週間程度)

- 既存ガラスの取り外し

- スペーシア取付・仕上げ

事前準備としては、窓周りの家具移動や作業スペースの確保、貴重品の移動をしておくとスムーズです。工事自体は1カ所あたり1~2時間程度で完了することが多いです。

業者選びと見積もり時のポイント

信頼できる業者選びも、後悔しないリフォームのために重要です。複数の会社から見積もりを取り、下記の点を比較しましょう。

- 工事実績や施工事例

- アフターサポートの有無

- 見積もり内訳(追加費用があるか)

- 保証内容や期間

見積もり時には、サッシの状態や下地補修の必要性についても必ず確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。

真空ガラススペーシアの導入を検討する際のポイント

スペーシアを長く快適に使うためには、設置環境や日常の使い方にも注意が必要です。導入に向いている住まいや、メンテナンス、トラブル時の対処法を知っておきましょう。

どんな住まい・環境に向いているか

真空ガラススペーシアは、特に断熱性や防音性を重視したい住まいに最適です。次のようなケースで効果を発揮します。

- 冬場に窓から冷気が伝わりやすい住宅

- 結露に悩まされているマンションや集合住宅

- 交通量の多い道路沿い、騒音が気になる部屋

また、築年数の経った住宅や高気密化リフォームを検討している家庭にも適しています。設置場所や住まいの構造に合わせて最適なプランを選びましょう。

長持ちさせるための日常メンテナンス

スペーシアを長く使うためには、日常的なメンテナンスが大切です。たとえば、ガラス面やサッシ周りの定期的な掃除、サッシレールのゴミ取りなどを行いましょう。

また、ゴムパッキンのひび割れや変形、サッシのガタつきなどを見つけたら、早めに修理・交換を検討してください。お手入れを続けることで、真空層の性能維持にもつながります。

トラブル時の対処法と保証内容

万一、ガラス内部の結露や曇り、外側から見て歪みが生じた場合は、真空層の維持に問題が起きている可能性があります。無理に自分で修理せず、まずは施工業者やメーカーに相談してください。

保証内容は、主に「真空層の性能保証」「内部結露保証」などがあります。保証期間や対象となる不具合の範囲を事前に把握し、トラブル時も慌てず対応できるよう書類を保管しておくことが安心につながります。

交換時期の見極め方

交換時期の目安は、次のような症状を参考にしましょう。

- ガラス内部の曇りや水滴が消えない

- 窓周りの断熱性が落ち、冷暖房効率が低下した

- 異音やガタつきなどサッシに違和感がある

上記のような変化が現れてきた場合は、専門業者による点検や交換を検討する時期といえます。長く快適な住環境を保つためにも、定期的なチェックを心がけましょう。

まとめ:真空ガラススペーシアの寿命と住まいの快適性を両立させるために知っておきたいこと

真空ガラススペーシアは、優れた断熱性や結露防止効果を持ち、住まいの快適性を高める有力な選択肢です。その一方、初期費用やメンテナンス、サッシの状態などもバランスよく考慮することが大切です。

導入を検討する際は、寿命の目安や保証内容、交換時期の見極め方なども事前に理解し、ご家庭に最も合った方法を選ぶよう心がけましょう。しっかりとした知識を持ち、快適で長持ちする住まいづくりを目指してください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!