蔵のある家は収納力や趣を与える一方、生活動線や維持管理で悩みが出ることもあります。購入前にデメリットを把握して対策を考えておけば、後悔を防げます。本記事ではまず注意点を先に説明し、その後で蔵の特徴や具体的な問題点、対処法までわかりやすく整理します。検討中の方が実際の暮らしをイメージしやすいよう、チェック項目や設計アイデアも紹介します。

蔵のある家のデメリットを先に知って後悔を避ける理由

蔵付き住宅は魅力的に見えますが、使い勝手や維持費で想定外の負担になることがあります。購入前にデメリットを先に知ることで、生活に合うかどうか冷静に判断できますし、設計段階で対策を講じやすくなります。

まず、天井高さや出入口のサイズが実際の収納ニーズと合わないケースが多くあります。これにより、物の出し入れが面倒になり、結局使わなくなることがあります。また、蔵へ上がるための階段や段差が増えると、日常の動線が複雑になり、家事や子育ての負担が増すことも想定しておきましょう。

費用面でも、建築費や断熱・換気対策、将来のメンテナンス費用などが想定より膨らむことがあります。購入前のチェックと、用途を限定した設計で無駄を減らすことが重要です。以下で具体的な項目ごとに説明します。

天井が低く物の出し入れが面倒になる

蔵は収納スペースとして優れますが、天井高が低いと大きな物や長物の出し入れが難しくなります。特に季節用品や長尺物を頻繁に出し入れする場合は、不便さが目立ちます。

天井が低いことでライトや換気も十分に取れず手元が暗くなる場合があります。収納棚やボックスの配置でスペースは工夫できますが、大きな物は分解や特別な動作が必要になり、結果的に蔵を使わなくなることがあります。

使いやすくするには、出入口の幅や高さを設計段階で確保する、可動式の収納や引き出し型のシステムを導入するなどの工夫が効果的です。また、頻繁に出し入れする物は1階のアクセスしやすい場所に分けておくと利便性が向上します。

階段や段差で日常の動線が複雑になる

蔵を設けるために階段や段差が増えると、家の中の動線が分断されることがあります。特に子どもや高齢者がいる家庭では、移動の負担や安全面での不安が生じやすいです。

また、キッチンやリビングと蔵が離れていると、収納への往復が面倒になり、日常の家事効率が下がることがあります。荷物を運ぶたびに階段を使う必要があると、短時間の家事でも手間が増えます。

対策としては、蔵へのアクセスを考慮した配置や緩やかな傾斜の階段、手すりや滑りにくい床材の採用などがあります。動線をシミュレーションして、導線上に物を置かない工夫も有効です。

建築費と維持費が想定より膨らむ場合がある

蔵を作ると構造補強や断熱、換気設備の追加が必要になることがあり、初期の建築費が上振れする可能性があります。特に防火や耐震の基準に合わせる場合は追加費用が発生しやすいです。

維持費も油断できません。湿気対策としての換気や除湿機、定期的な点検や修繕が必要になり、ランニングコストがかかります。雨漏りや隙間による劣化が起きると補修費用も高額になりがちです。

見積りを複数社で比較し、蔵に関する追加工事やメンテナンスの項目を明確にすることで、想定外の出費を減らすことができます。

蔵が不要物置化して収納が無駄になることがある

使い勝手が悪い蔵は、物を放り込むだけの不要な物置になりがちです。出し入れの手間やアクセスの悪さから、長期間放置されたまま物が劣化することもあります。

不要物であふれると蔵自体の価値も下がり、将来売却やリフォーム時にマイナス要因となる可能性があります。頻繁に使う物と長期保管する物を分けるルールを作ることが重要です。

定期的な整理と、収納用品のラベリング、取り出しやすい配置を心がければ、蔵を有効活用できます。

検討前に簡単に確認すべきチェック項目

蔵を検討する前に最低限チェックしておくと失敗を防げる項目をまとめます。面倒な点を事前に洗い出すことで、設計時に対策を入れられます。

・出入口の幅と天井高は実際の収納物に合っているか

・蔵へのアクセス動線は短く安全か

・換気・断熱・防湿の対策がどうなっているか

・初期見積りに蔵関連の追加費用が含まれているか

・どの程度の頻度で使う予定かを家族で確認すること

これらをチェックすれば、蔵の必要性と使い方が明確になり、後悔を減らせます。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!

蔵のある家とはどういう住宅か特徴を短く整理する

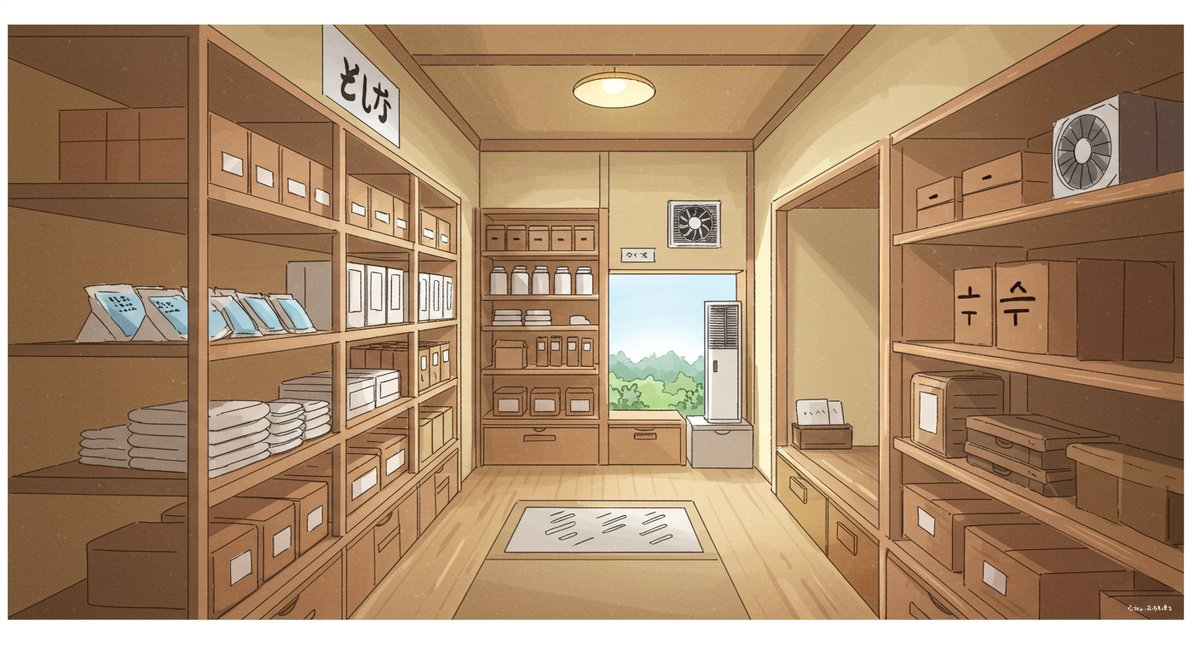

蔵のある家は、住宅の一部に床下や屋根裏、専用の小部屋を設けて収納や趣向を加えたものです。古い蔵のような趣を再現したり、現代の生活に合わせて設計されたりと形はさまざまです。

現代住宅では、蔵は単なる収納スペースとしての役割に加え、防災備蓄やワークスペースとしての利用が増えています。設置場所や構造、断熱・換気の有無で使い勝手が変わるため、購入前に特徴を整理して自分の生活に合うか確認する必要があります。

蔵の仕組みと現代住宅での位置づけ

蔵は建物内部に独立した空間を作ることで、外部からの湿度や温度変化を一定程度遮断します。現代では断熱材や換気システムを組み合わせ、収納以外にも趣味室や防災備蓄庫として使われることが増えています。

一方で完全に密閉すると湿気や空気の滞留が起きやすくなるため、設計段階で通気や除湿の仕組みを入れることが重要です。住宅の居住空間と蔵のバランスを取る設計が快適さに直結します。

よくある設置場所のタイプ別特徴

蔵の設置場所は主に次のタイプに分かれます。床下型、2階の踊り場近くに作る中2階型、小屋裏型の3つです。

床下型は耐荷重や湿気対策がポイントで、重い物の収納に向きます。中2階型はアクセスが良く日常使いしやすい反面、階段や段差が増えることがあります。小屋裏型は趣味の部屋や季節物の保管に向きますが、天井高や温度管理に配慮が必要です。

ミサワホームと他社の蔵の違い

ミサワホームは「蔵のある家」を商品化し、使い勝手やデザイン面で特徴を打ち出しています。専用の昇降口や収納システム、耐震対策をパッケージ化している点が他社と異なることが多いです。

他社はカスタムで蔵を設ける場合が多く、設計自由度が高いかわりに仕様やコストがばらつきます。どちらを選ぶかは、標準仕様の充実度とカスタム性のどちらを重視するかで判断すると良いでしょう。

蔵が居住空間に与えるプラス面

蔵があることで収納が増え、居住空間をスッキリ保てます。季節用品や防災備蓄を分けて置けるため、リビングが散らかりにくくなります。

また、蔵を趣味室や書斎に活用すれば、居住空間にプラスの付加価値を提供します。適切に設計すれば、家全体の機能性が高まる利点があります。

税や建築基準で注意しておく点

蔵を作る際は容積率や建ぺい率、固定資産税の評価などで扱いが変わることがあります。特に床面積に加算されるかどうかは設計次第で税負担に影響します。

建築基準法や防火地域の制約で素材や出入口が制限される場合もあるため、設計段階で確認しておくことが大切です。

新築か中古+リノベかで迷っていたらぜひ読んでみよう!

何から始めたらいいかが分かる一冊です。

蔵のある家でよく挙がるデメリットを項目別に分析する

ここでは具体的なデメリットを項目ごとに深掘りします。検討時に想定される問題とその背景を整理し、判断材料にしてください。

天井高さが低いことでの具体的な使いづらさ

天井高さが低い蔵では、大きな家具や長物をそのまま収納できないことが多いです。分解して収納する手間が増えるため、使用頻度が高い物は不向きです。

また、立って作業しづらい空間は快適性が下がり、ライトや換気の配慮が不足すると暗さや湿気が問題になります。出し入れ時に腰を曲げる動作が増えることで、身体的な負担も出やすくなります。

階段が増えることによる家事負担の増加

蔵に行くたびに階段を上り下りする必要がある場合、洗濯や掃除、買い物の荷物運搬など日常の家事が煩雑になります。特に頻繁に出し入れする物を蔵に置くと、家事効率が大きく低下します。

子どもや高齢者がいる家庭では転倒リスクも高まるため、安全対策や動線の見直しが必要です。

湿気がこもりやすくカビ劣化のリスクが高まる

密閉度の高い蔵は通気が悪く、湿気がこもりやすくなります。特に木製品や衣類を長期保管するとカビや変質のリスクが高まります。

対策としては換気口の設置、除湿機や調湿材の活用、断熱処理を施すことが有効です。定期的に開け閉めして空気を入れ替える習慣も重要になります。

掃除や点検の手間が増える理由と頻度

蔵は普段使わない分、点検や清掃の頻度が下がりがちですが、放置すると劣化が進みます。年に1〜2回は換気と点検を行い、カビや害虫の兆候を早めに発見することが望ましいです。

掃除の際は収納物を一度全部出して確認する手間が必要になるため、定期的な見直しスケジュールを決めておくと負担を分散できます。

初期費用の上振れが起きやすい要因

蔵を作る際の予算超過の主な原因は、構造補強、断熱・防湿対策、特殊な出入口や収納システムの追加などです。現場での調整や仕様変更があると見積りが大きく変動します。

複数社から詳細見積りを取り、追加項目が何かを明確にしておくと費用の上振れを抑えられます。

将来のバリアフリー対応が難しくなるケース

将来、車椅子や歩行補助が必要になった場合、蔵の段差や階段が障害になることがあります。改修で段差を解消するのは費用と工期がかかるため、初めから可変性のある設計を考えておくことが重要です。

将来的な生活の変化を想定して、出入口幅や段差の緩和を計画に入れると安心です。

蔵が物置化して価値を下げるプロセス

使い勝手が悪い蔵は物置と化し、中に物が詰まるとメンテナンスされにくくなります。その結果、蔵自体の劣化が進み、家全体の印象や資産価値を下げる原因になります。

定期的な整理と用途を定めることで、物置化を防げます。

設計制約が採光通風に与える影響

蔵を設けると居住空間の窓や吹き抜けが制限される場合があり、室内の採光や通風が悪くなることがあります。これにより居住性が低下し、追加の照明や換気設備が必要になることがあります。

設計段階で光や風の通り道を確保する工夫が大切です。

投資家100人の話で学べる!

不動産投資の初心者にもおすすめの一冊。

デメリットを減らすための設計と暮らし方の実践アイデア

蔵のデメリットは事前の設計と日々の使い方でかなり軽減できます。ここでは具体的なアイデアを紹介します。

蔵の用途を明確にして収納設計を決める

まず蔵の用途を家族で明確に決めましょう。頻繁に使う物か長期保管かで出入口の位置や収納の形状が変わります。

用途に応じて棚の高さや引き出し、可動式のボックスを採用すると取り出しやすくなります。また、ラベルや色分けで何がどこにあるか一目で分かる仕組みを作ると整理が続きます。

出入口と高さを使いやすく調整する方法

出入口は可能な限り広めに取り、段差を小さくすることで使い勝手を向上できます。開口部に引き戸や折戸を採用するとスペース効率が良くなります。

天井高さが低い場合は、縦長の物は分解して収納する方法を前提にした設備を整えたり、可動棚で高さを柔軟に調整したりすると便利です。

段差を減らす動線や階段設計の工夫

蔵へのアクセスに緩やかな階段やスロープを検討することで日常の負担を減らせます。手すりや滑り止めの設置は安全性を確保するうえで有効です。

動線上に障害物を置かず、収納頻度に応じて近くのスペースに日常用品を置くルールを作ると往復が減ります。

換気断熱を強化して湿気対策を行う

換気口や機械換気、断熱材の適切な配置で湿気を抑えられます。除湿機や調湿材を定期的に使用するとカビ予防になります。

また、通気性のある収納容器や布製品は袋に入れるなど素材別に管理することで劣化を防げます。

収納品の管理と定期見直しの仕組み作り

蔵の中身は年に1〜2回、季節の節目で見直す習慣をつけましょう。チェックリストを作り、不用品は処分または他の場所へ移すルールを設けると物置化を防げます。

家族で担当を決めておくと継続しやすくなります。

見積りを比較して不要な費用を削る方法

複数のハウスメーカーや工務店から詳細見積りを取り、蔵に関する追加工事や仕様を比較しましょう。どの項目が必須でどれがオプションかを明確にすることが費用削減につながります。

また、標準仕様で賄える部分は標準のままにし、必要な設備だけを追加するのが賢明です。

将来の改修を見越した可変性のある設計

将来のバリアフリー改修や用途変更を見越して、蔵の出入口や内部構造を可変にしておくと安心です。スリットや点検口を設けておくことで、将来の工事が容易になります。

可動棚やモジュール式の収納を採用すると、用途変更に柔軟に対応できます。

複数のハウスメーカーでプランを比較するポイント

プラン比較の際は、蔵の断熱・換気仕様、出入口寸法、出入りのしやすさ、追加費用の有無をチェック項目に入れてください。施工実績やメンテナンス対応の評価も重要です。

モデルハウスで実際の蔵を見学し、動線や収納の使い勝手を体感することをおすすめします。

蔵のある家を採用するか判断するための短いまとめ

蔵のある家は収納力や趣などの利点がありますが、天井高さや動線、湿気対策、費用面などでデメリットもあります。購入前に用途を明確にし、出入口や換気、維持費を確認しておくことが重要です。

設計段階で複数のプランを比較し、可変性のある収納や換気・断熱対策を取り入れれば多くの問題は軽減できます。自分たちの生活スタイルと将来の変化を見据えた上で、蔵を採用するか判断してください。

\買う前にチェックしないと損!/

インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!